大雨滂沱,故宫太和殿前的龙首齐齐吐水,形成壮观的“九龙吐水”。地面雨水迅速消隐,这座历经600年风雨的宫殿群为何能始终“雨过无痕”?

答案深藏于一个庞大而精密的地下世界——长达15公里的古老排水系统。

地下迷宫:暗沟如新,体系完备

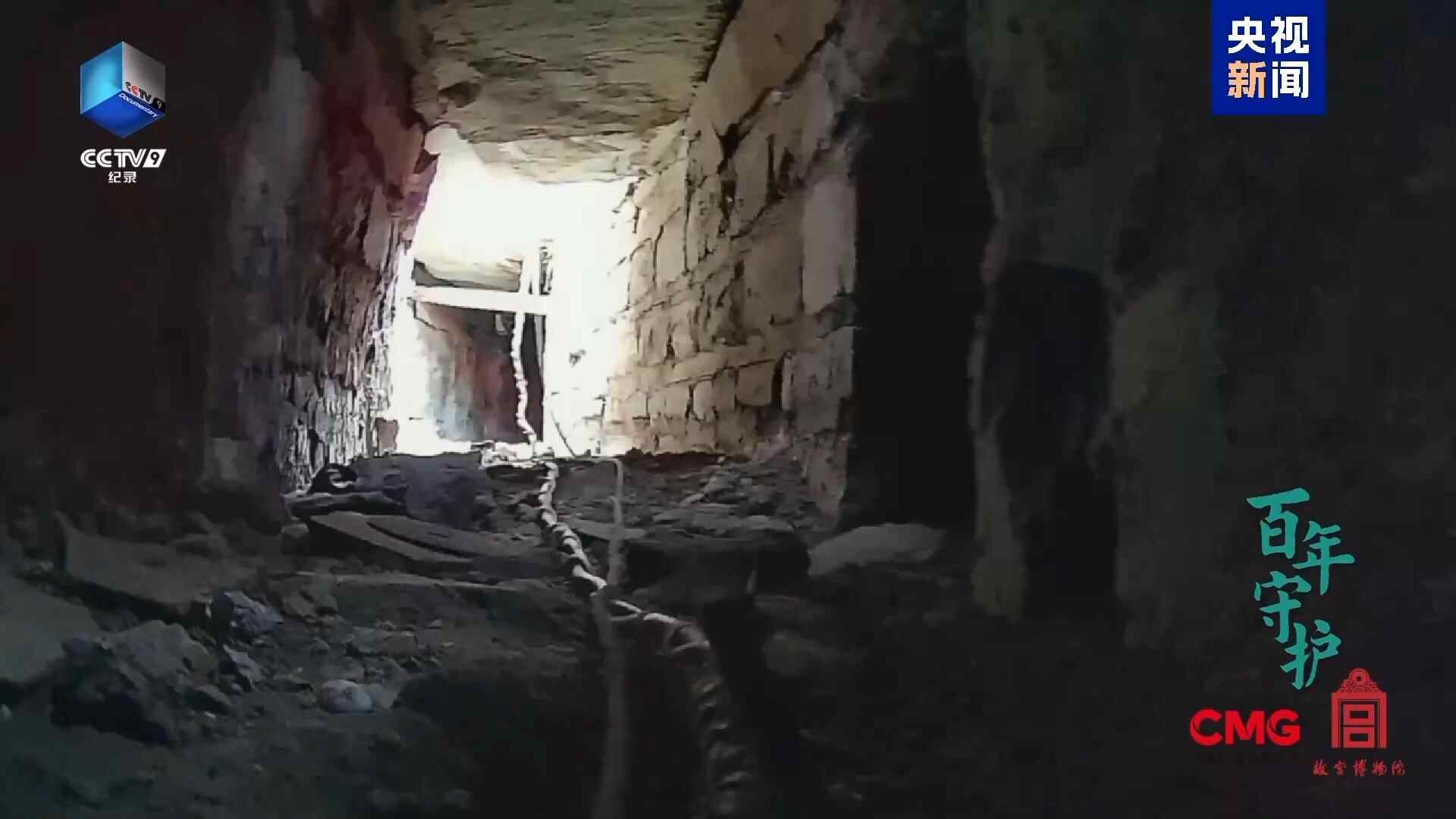

直到工作人员派机器人钻进地沟探查,人们才第一次看清这个神秘世界。里面的暗沟看起来像是刚刚竣工,令人难以置信它们已经服役了数百年。

这套复杂的体系是紫禁城最初的“市政工程”。据故宫博物院行政处相关负责人介绍,故宫拥有相互独立的两套排水系统:一套是上世纪五十年代为应对开放后观众如厕等问题建设的市政污水系统;另一套,则是至今仍在承担雨水排放重任的古雨水系统。它如同人体的血液循环,将雨水自然排放至金水河,最终汇入城市河道。

精妙设计:北高南低,明暗交织

紫禁城的雨水排水设计极为精妙——

地势引导:院落普遍呈现“中间高边上低,北高南低”的坡度,利用自然重力将雨水导向沟渠。

沟渠网络:雨水通过“钱眼儿”(地面漏孔)导入地下暗沟,或排到院落两侧的明沟。明沟在遇到台基和建筑时,会从其下方开凿石券洞让水流过。

系统分级:纵横交错的沟渠有明确分级。干沟如同“主动脉”,高可过人;而末端的水沟则像“毛细血管”,高度仅在13至40厘米之间。

长青秘诀:浩大工程与持续维护

这套规模浩大、超越地面金水河的沟渠系统始建于明代。但其能保持600年基本畅通,离不开持续不断的维护。明、清两代均定下规矩,每年农历三月按时淘修宫内沟渠。正是这种历代的疏通与保养,才让古老系统至今活力满满。

因此,所谓“故宫600年不积水”的说法,更准确的理解是:故宫即使出现瞬时积水,也能依靠其卓越的古雨水系统和精心的现代维护,实现迅速排干。它不仅是古代建筑智慧的结晶,也是一部持续运维、人与自然和谐共生的生动历史。

(羊城晚报•羊城派综合自CCTV纪录、人民日报)